Cosa succede alle materie oggi di

esclusiva dello Stato (Art.

Cost.117 secondo comma)

n) Norme generali sull’istruzione – Istruzione (3 comma)

Marina Boscaino

Insegnante e portavoce dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata

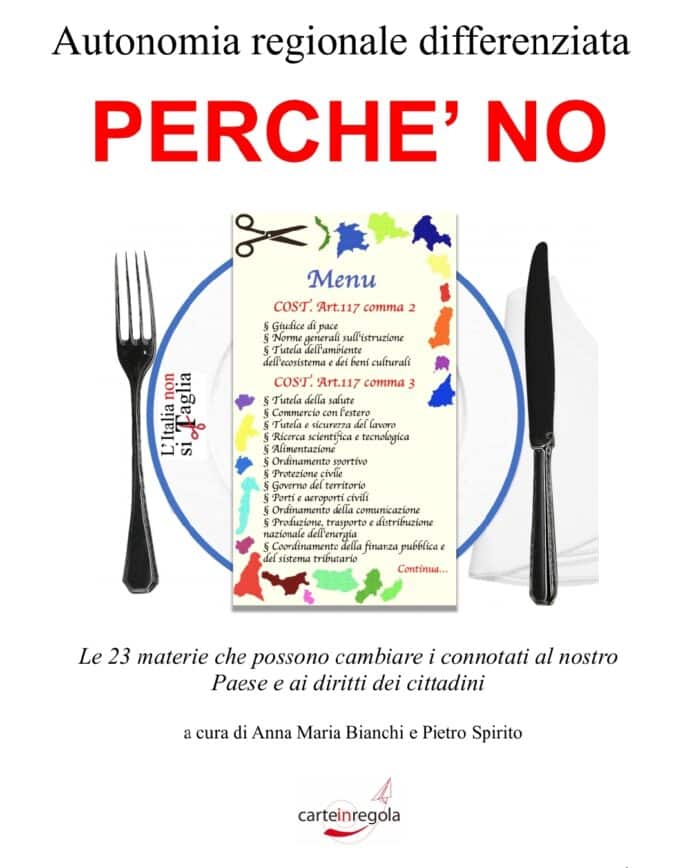

Marina Boscaino E’ molto importante che si continui a parlare di autonomia differenziata in un momento come questo, particolarmente drammatico nella vita del Paese, in cui siamo appunto alle soglie dell’approvazione del provvedimento. Se e quando il Disegno di Legge Calderoli diventerà legge – e dunque individuerà le procedure attraverso le quali ciascuna Regione a statuto ordinario potrà chiedere da 1 a 23 materie – le Regioni potranno richiedere le “norme generali dell’istruzione”,

materia inserita al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, che oggi è di potestà legislativa esclusiva dello Stato; e “istruzione”, inserita al terzo comma dell’articolo 117, già oggi

materia concorrente Stato -Regioni.

Perché questo scorporo? Perché la Costituzione, revisionata nel 2001, prevede l’assegnazione di competenze di potestà legislativa esclusiva dello Stato su alcune materie, tra cui appunto le “norme

generali dell’istruzione”, che disegnano l’architrave imprescindibile del sistema scolastico che, in quanto tale, deve essere garantita a tutti e tutte, ovunque risiedano, anche in coerenza con il comma

2 dell’art. 3; la parte restante compete alla potestà concorrente stato-Regioni.

Cosa sono le norme generali dell’istruzione? Ce lo spiega perfettamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2009, che sostanzialmente individua nel dettato degli articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico; la libertà dell’insegnamento (comma 1 art 33); l’istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi che è un compito della Repubblica, (comma 2); il diritto di enti privati di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, (comma

3); la parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell’uguale trattamento degli alunni (comma 4); la necessità di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini

e gradi di scuola o per la conclusione di essi, (comma 5). Passando all’art. 34, l’apertura della scuola a tutti (comma 1); l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore (comma 2); il diritto degli alunni

capaci e meritevoli – anche se privi di mezzi – di raggiungere i gradi più alti degli studi, comma 3; la necessità di rendere effettivo quest’ultimo diritto attraverso borse di studio, assegni alle famiglie e

altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso (comma 4). La Corte Costituzionale aggiunge che, dalla lettura del complesso delle disposizioni costituzionali riportate, “si ricava dunque

uno degli ambiti riconducibili al concetto di Norme generali dell’istruzione”. Le prescrizioni di tali artt. rappresentano «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale (…)”

Quindi sostanzialmente, attraverso l’analisi di quanto prescritto negli articoli 33 e 34 della Costituzione che disegnano il sistema nazione di istruzione, la Scuola della Repubblica, si capisce che le “Norme generali dell’istruzione” sono qualcosa che rappresenta tutto quello che la Repubblica

può fare per rendere effettivo il diritto allo studio, la libertà d’insegnamento e per rendere la scuola della Repubblica quello strumento che la Repubblica stessa ha in mano per rimuovere le.diseguaglianze che esistono tra le persone, tra le donne e gli uomini all’interno del Paese, tra le

cittadine e i cittadini, sulla base del principio di uguaglianza sostanziale.

Questo spiega per quale motivo le “Norme generali dell’istruzione”, che garantiscono questa funzione della Repubblica – e quindi uguale trattamento su tutto il territorio nazionale – siano attualmente di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le prescrizioni di questi articoli rappresentano la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e richiedono di essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, mediante un’offerta formativa omogenea e della sostanziale parità dei trattamento tra le bambine e i bambini, tra le ragazze e i ragazzi che usufruiscono

dell’istruzione, che è un “interesse primario”, come dice la Corte, di “rilievo costituzionale”.

Tutto questo consente di comprendere perfettamente perché il passaggio delle “Norme generali dell’istruzione” dalla potestà esclusiva dello Stato alla potestà esclusiva delle Regioni minerebbe proprio alle fondamenta questa architettura e, al tempo stesso, l’uguaglianza dell’esercizio del diritto allo studio e dell’esercizio della libertà d’insegnamento, nonché tutte le tutele e le garanzie di cui la Corte ha parlato nella disamina degli articoli 33 e 34.

Esiste poi una parte residuale che riguarda sempre il tema dell’istruzione, che si trova invece nel comma 3 dell’articolo 117, cioè laddove sono declinate le materie che attualmente sono di potestà legislativa concorrente Stato e Regione e che sono l’istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica.

Quindi questo discorso riguarda anche l’università, che avrà sicuramente nocumento se e quando l’autonomia differenziata dovesse essere approvata e diventasse realtà. Benché, come si sa, il processo di autonomizzazione e di privatizzazione degli Atenei è ben più avanzato di quello delle scuole.

Teniamo presente che dal 2001, in virtù dell’inserimento nel comma 3 dell’articolo 117 della materia “istruzione”, si è creato un quadro molto frastagliato già oggi evidente.

Oggi al Ministero dell’Istruzione (e del Merito) resta una somma di attribuzioni che l’OCSE calcola come corrispondente al 52% del totale delle decisioni in materia di istruzione, mentre le altre sono state distribuite tra gli enti locali, le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

I Comuni forniscono le funzioni accessorie alla scuola, cioè la refezione scolastica, i trasporti, le utenze delle scuole, e sono proprietari degli edifici adibiti a scuola d’infanzia, scuola elementare e a

scuola media. Le scuole di istruzione di secondo grado fanno capo in linea di massima alle Province, salvo che in alcune Regioni che abbiano tenuto in mano questa materia. Le Regioni sono variamente attuatrici delle funzioni relative all’istruzione, che sono state parzialmente trasferite alle Regioni stesse dal decreto legislativo 112/98, e si occupano di assistenza scolastica e di formazione

professionale. Gli uffici regionali, che sono statali, si occupano della sicurezza delle scuole, della formazione dei docenti di sostegno per gli alunni disabili per la formazione e l’ aggiornamento del

personale ATA e dei dirigenti scolastici.

Dobbiamo poi ancora fare ricorso ad altre due sentenze della Corte Costituzionale. La sentenza 309 del 2010, che afferma che l’obbligo di istruzione appartiene a quella categoria di disposizioni statali

che definiscono la struttura portante del sistema nazionale d’istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale assicurando,

mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che usufruiscono del servizio di istruzione. E poi la già citata sentenza 200 del 2009 che precisa, circoscrivendo i possibili effetti della parziale regionalizzazione operata nel 2001, con riguardo al sistema dell’istruzione e con riferimento ai diritti civili e sociali, che “deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico – queste sono parole della sentenza – un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi applicabili sull’intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità delle singole Regioni nell’ambito della loro competenza concorrente in materia di migliorare i livelli di prestazione e comunque il contenuto dell’offerta formativa e adeguandola in particolare alle esigenze locali”.

A tutto ciò si aggiungono le conseguenze della riforma costituzionale dell’art. 81 – che ha introdotto l’equilibrio di bilancio in Costituzione – che, insieme ad una serie di opinabili scelte politiche trasversali, ha gravato enormemente sulla scuola negli ultimi decenni: gli enti locali e gli istituti

scolastici non dispongono delle risorse finanziarie e umane necessarie ad esercitare i propri compiti in materia. Il combinato tra frammentazione delle competenze e contenimento di spesa condiziona il grave stato attuale della scuola italiana.

In questo quadro così composito, possiamo chiederci quali potrebbero essere le conseguenze dell’autonomia differenziata sulla scuola della Repubblica; o meglio, potremmo dire sulle “scuole

italiane” perché se, come è prevedibile che sia, una gran parte delle Regioni chiedessero la materia “Norme generali dell’istruzione” e la residuale parte rimanesse allo Stato, si creerebbe davvero una Babele; ma, soprattutto, si avrebbe un nocumento enorme dal punto di vista culturale, dal punto di istituzionale e dal punto di vista delle pari opportunità per tutti e tutte.

Prendiamo, ad esempio, la preintesa del 2018 e poi del 2019 siglata dal Presidente della Regione Veneto Zaia e dal governo Gentiloni la Regione Veneto. Il Veneto, tra le tre Regioni che hanno già firmato le preintese, è quella che chiede tutte e 23 le materie. All’articolo 11 richiede proprio le

“Norme generali dell’istruzione”: contratti, organico, ruoli, valutazione, mobilità ai trasferimenti, offerta formativa, formazione dei docenti, finalità e obiettivi, competenze in tema di parità (ovvero,

sarà la Regione a decidere quali scuole private e a quali condizioni potranno essere parificate scuole private alle scuole pubbliche), modalità di quella che allora si chiamava “alternanza scuola lavoro”

e oggi si chiama PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Analoghe richieste vengono poste dalla pre-intesa della Lombardia con il governo. L’Emilia Romagna –addirittura – chiede la creazione di un sistema di istruzione e formazione professionale alternativo a

quello statale. Le famiglie Emiliano romagnole sarebbero quindi chiamate a scegliere, sin dalla primaria, se iscrivere i propri figli in scuole statali o regionali, poste in concorrenza tra loro.

Davanti a questo scenario, ci si rende conto, moltiplicando queste variabili per tante quante sono le Regioni, di un concreto rischio di tenuta dell’Unità della Repubblica.

Per entrare ancor più nel dettaglio, sottolineo che nelle “Norme generali dell’istruzione” rientrano una

vastissima pluralità di materie fondamentali, tra cui la disciplina dell’obbligo scolastico, cioè il fatto

che l’obbligo scolastico sia assolvibile ad una certa età o ad un’altra, per esempio; ma anche le norme.sulla parità tra istruzioni scolastiche: la legge 62/ 2000 ha istituito la “parità scolastica”, che vuol dire

che le scuole private, adempiendo ad una serie di requisiti, possono essere parificate alla scuola statale; qualora questa facoltà relativa alle norme sulla parità delle istituzioni scolastiche dovesse passare dal controllo dello Stato, come è attualmente, alla potestà esclusiva della Regione,

potrebbero crearsi danni seri relativamente alla garanzia delle prerogative fondamentali della scuola

della Repubblica, che è laica, pluralista, inclusiva e democratica.

Nelle “Norme generali dell’istruzione” rientrano le norme sulle classi di concorso per gli insegnanti, i curricula didattici vigenti nei diversi ordini di scuola, i criteri per le formazioni delle classi – tutti

conoscono la decennale polemica sulle cosiddette “classi pollaio”. Siamo certi che la situazione non peggiorerà ulteriormente? La diminuzione dei fondi, progressivamente alienati alla scuola della

Repubblica, ha portato fisiologicamente ad un aumento di un numero degli alunni e delle alunne per ogni classe, perché raggruppare più alunni sotto un unico insegnante o sotto un unico consiglio di

classe, ha di risparmiare posti di docenza e di personale ATA e quindi stipendi. Pensate se questo non fosse più garantito dalle norme, pur imperfette, generali, determinate dallo Stato, ma dovesse

essere prerogativa esclusiva della Regione; oppure se lo diventassero l’organizzazione didattica delle

scuole primarie, oppure i criteri e i parametri per la determinazione degli organici o la costituzione di reti territoriali tra le scuole per la definizione dell’organico in rete. Pensiamo altresì all’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, alla formazione degli insegnanti, alle norme e ai criteri

relativi alla valutazione. Un sistema di valutazione che oggi verte su una norma che impegna tutta la Repubblica Italiana, da Pantelleria a Sondrio, potrebbe essere scompaginata laddove la singola

Regione dovesse individuare le proprie norme per i criteri per la valutazione; così come per la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo.

Anna Maria Bianchi- Ci sono due aspetti che mi stanno molto a cuore: che ne sarà dell’identità culturale comune di tutte le italiane e gli italiani, che nasce soprattutto grazie alla scuola e ai programmi scolastici comuni, che sono anche un modo di tramandare la nostra storia, la nostra memoria? Ma ancora prima: qual è la funzione della scuola? Dovrebbe essere quello di formare dei cittadini e delle cittadine ma anche delle persone, stimolare una visione critica della realtà, tramandare i valori costituzionali e sviluppare nuove prospettive per il futuro. Oggi si rischia che le maggioranze

politiche regionali del momento decidano che invece la scuola è una sorta di fabbrica dei lavoratori e che non è più importante formare persone ma cervelli e mano d’opera utili alle aziende e alle attività produttive del territorio.

Boscaino-Sono due punti assolutamente fondamentali su cui noi dei Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata ci siamo battuti moltissimo. Alberto Asor Rosa ebbe a dire che la

scuola è la “spina dorsale” della Repubblica. C’è un importantissimo e famosissimo discorso del costituente Piero Calamandrei che recita: La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”.

Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete (tutti voi avrete letto la nostra Costituzione), nella seconda parte della

Costituzione, quella che si intitola “l’ordinamento dello Stato”, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene

in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo

vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che

nell’organismo umano hanno la funzione di creare il sangue […]. Il discorso è del 1950 e individua la scuola come organo centrale della democrazia del Paese.

Non a caso i costituenti hanno assegnato due articoli della Costituzione al tema dell’istruzione, mentre alla sanità uno solo, l’art. 32, proprio perché quegli articoli, quel dispositivo che detta le “Norme generali dell’istruzione” doveva rappresentare la deterrenza perché non accadesse più ciò che era accaduto durante il ventennio. Il fatto che saranno gli Uffici Scolastici Regionali a elaborare le norme sulla scuola delle potenziali 20 “monadi” scolastiche (tante quante le Regioni) – la scuola del Piemonte, la scuola dell’Abruzzo, la scuola della Calabria – fa capire che quei principi sacri sanciti

dagli artt 33 e 34, preposti alla formazione di una cittadinanza consapevole la formazione del cittadino e della cittadina consapevoli, verrebbero profanate. Basta pensare alla libertà dell’insegnamento, che non è la libertà di andare in classe e di far quel che si vuole; ma la libertà di assumere metodologie e contenuti sulla base di contenuti stabiliti, privilegiandoli o declinandoli nella maniera, nello stile didattico e pedagogico, nello stile culturale di ciascuno di noi. Tutto ciò garantisce

il pluralismo, che è un principio supremo della scuola della Repubblica, che si riverbera in democrazia del Paese. Si pensi, infine, a un ufficio scolastico regionale, orientato politicamente, che recluti il personale docente. E’ molto probabile, anche a non voler essere particolarmente pessimisti, che ci

saranno delle vie privilegiate o che quantomeno si tenderà a creare un “identikit” di insegnante che risponda a determinati prerequisiti, possibilmente “usi ad obbedir tacendo”. Tutto ciò costituirebbe un nocumento non solo per studenti e studentesse e per quei singoli lavoratori e lavoratrici; ma per la

collettività, perché dalla scuola della Repubblica, come appunto dice Calamandrei, si irrorano di linfa

tutti gli altri organi della democrazia costituzionale.

Il presidente del Veneto Zaia ha dichiarato che “in Veneto sette persone su dieci parlano e pensano in Veneto”, a prescindere dalle classi sociali, oppure che “non si capisce per quale ragione la storia

di una repubblica millenaria come quella di Venezia debba essere liquidata in tre righe nei libri di storia”; sempre Zaia da tempo che la Regione Veneto tiene già corsi per formare i docenti che insegneranno Storia veneta; e per sperimentare l’affiancamento della lèngua veneta all’Italiano.

La scuola della Repubblica, allo stato attuale delle cose, rappresenta uno dei capisaldi di maggiore unità, — culturale, ideale, professionale, — del Paese. La sostanziale unicità dei programmi, elementi fondamentalmente comuni nella formazione degli insegnanti, la loro circolazione, per quanto difficile

e precaria, fra una Regione e l’altra del paese, il senso di stare facendo un lavoro comune è stato un collante della nostra identità culturale. La ricerca dell’unità culturale e linguistica diviene ricerca, più

consapevole e ferma, di quella politico-istituzionale, e non è azzardato dire che la seconda non si sarebbe manifestata e imposta senza la ricerca secolare della prima. Quando l’Italia fu riunita, dopo

secoli di divisione, non c’è ombra di dubbio che i padri costituenti affidassero alla scuola un compito primario di autoriconoscimento e unificazione.

Si pensi poi all’inserimento degli studenti disabili. Noi abbiamo la scuola più straordinaria d’Europa da questo punto di vista, cioè una scuola che si attiene al primo comma della l’articolo 34 della

Costituzione, un comma semplicissimo ma che a me fa venire i brividi: “la scuola è aperta a tutti”.

Vuol dire che noi abbiamo una scuola che riconosce, valorizzandola, la diversità. La diversità di sesso, di etnia, di condizioni fisiche, di condizioni mentali, di colore della pelle o di religione. E che la scuola è di tutte e tutti, nel riconoscimento della persona umana. La scuola italiana e ha determinato, soprattutto fino agli anni Ottanta, un processo inclusivo, che l’ha resa così grande e che non esiste in

nessun altro Paese europeo. Immaginatevi in Veneto che cosa può succedere da questo punto di vista: voi avrete letto della sindaca di Monfalcone che voleva chiudere le moschee; da ultimo, dopo gli

accadimenti in una scuola di Milano, la proposta di limitare al 20% gli alunni stranieri nelle classi.

Infine, consideriamo anche che questo determinerà un ulteriore esodo dalle scuole del Sud dalle scuole del Nord seguendo l’identico esito che ha minato il sistema universitario del Sud. E che la

differenziazione tra scuole regionali porterà naturalmente all’abolizione del valore legale del titolo di studio. Perché? Perché un titolo di studio preso al liceo classico di Rieti, non sarà più equipollente,

com’è attualmente, a quello preso a Belluno. Perché? Perché uno sarà erogato dalla scuola del Lazio, che avrà una determinazione diversa, una caratterizzazione diversa dalla scuola del Veneto.

Fonte libro carteinregola